地獄の沙汰も金次第! 第4話 「ピンピンコロリ」を夢見る人ほど準備が必要なワケ

「苦しまずに、眠るように逝きたい」

「死ぬ直前まで元気で、誰にも迷惑をかけずにポックリ逝くのが理想だよね」

いわゆる「ピンピンコロリ(PPK)」

誰もが一度は口にする、理想の最期ではないでしょうか。

長年連れ添った配偶者に「ありがとう」と伝え、孫たちの寝顔を見ながら、穏やかに眠りにつく...。

素晴らしい夢です。

しかし、はっきり申し上げます。

その夢に賭けるのは、「年末ジャンボで10億円当てて老後の資金にする」と計画するのと同じくらい、無謀で危険な行為です。

なぜなら、統計データが示す現実は、私たちの夢とはあまりにかけ離れているからです。そして、その「夢と現実のギャップ」こそが、これまで私たちが話してきた資産凍結、相続争い、介護難民といったあらゆる地獄の温床となっているのです。

あなたを待ち受ける「不都合な10年間」という現実

衝撃的なデータをご紹介しましょう。

人が自立して健康に生活できる期間を示す「健康寿命」と、平均的な寿命である「平均寿命」。この二つには、実は大きな隔たりがあります。

最新のデータでは、その差は男性で約9年、女性に至っては約12年もあります 。

もうお分かりでしょうか。 この「平均して10年前後」という期間こそ、多くの人が「ピンピン」ではなくなり、「コロリ」と逝くまでの、何らかの支援や介護を必要とする「グレーゾーン」なのです 。

10年間です。短いですか? 長いですか?

想像してみてください。

10年前、あなたは何をしていましたか?その頃生まれた子供は、もう小学校高学年です。それだけの長い期間、あなたは誰かの助けを借りながら生きていく可能性が、統計上、極めて高いのです。

「ピンピンコロリ」を信じることは、この「不都合な10年間」から目をそらす行為に他なりません。そして、準備なきままこの期間に突入した時、第1話から第3話で語ってきた悪夢が、一斉にあなたとあなたの家族に襲いかかります。

-

判断能力が衰え、資産は凍結される(第1話)

-

誰が介護費用を出すかで、兄弟は骨肉の争いを始める(第2話)

-

長期の介護に耐えきれず、家族は**「介護難民」**と化す(第3話)

すべては、このグレーゾーンで起こるのです。

じゃあ、どうすればいいのか?

「ピンピンコロリ」という宝くじが当たるのを待つのではなく、当たらなかった時に備える。それが、賢明な大人の責任です。しかし、10年という長い期間にわたるお金、健康、住まい、家族関係...

これら全てを一体どうやって計画すればいいのでしょうか?

-

1. 「10年分の介護費用」を直視する 生命保険文化センターの調査では、平均的な介護費用は月々約8.3万円。10年間で約996万円。これに一時費用が加わり、合計で約1070万円。この数字を前に、漠然とした不安だけが募りませんか?

-

2. 複雑に絡み合う問題を整理する この10年間は、お金だけの問題ではありません。延命治療はどうするのか(リビング・ウィル)、実家はどうするのか、誰が介護のキーパーソンになるのか。問題が複雑に絡み合い、どこから手をつけていいか分からず、思考が停止してしまうのです。

-

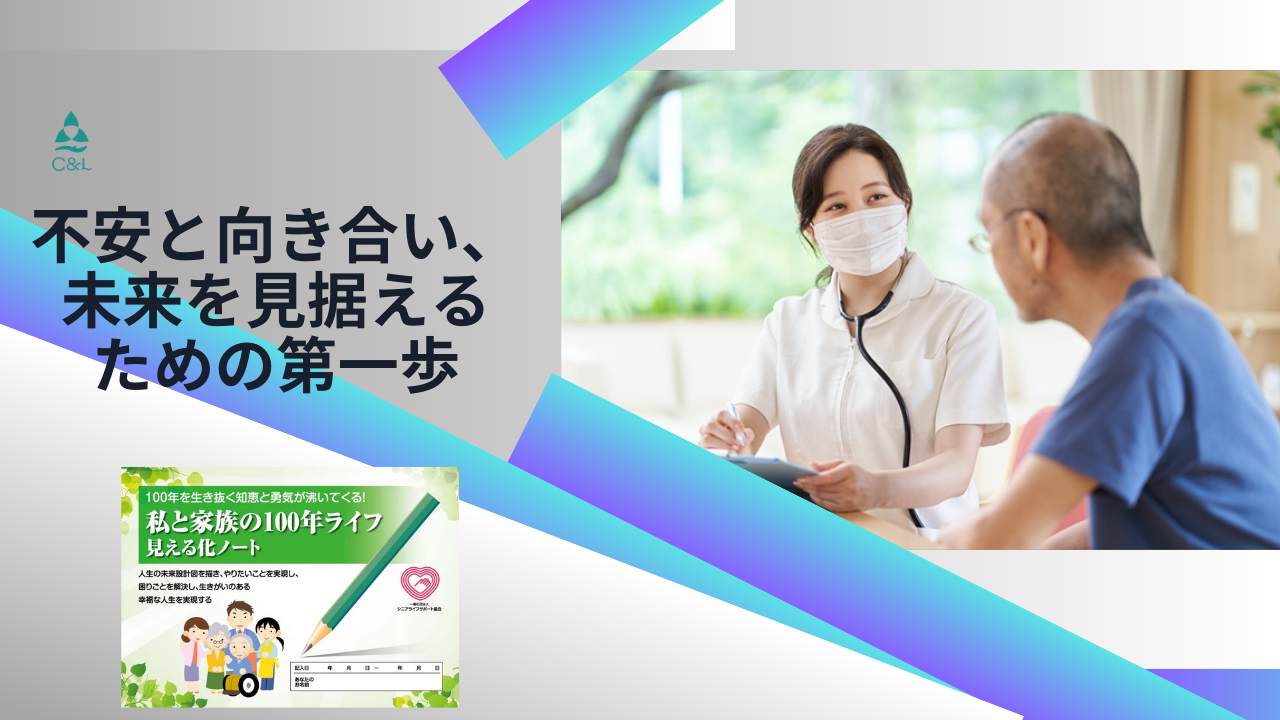

3. 究極の解決策:未来を「見える化」する この巨大で複雑な「不都合な10年間」という課題を乗り越えるために、専門家たちが作り上げた最強のツールがあります。それが「私と家族の100年ライフ見える化ノート 体験ワークショップ」です 。

この「見える化」のプロセスこそが、漠然とした恐怖を「対応可能な計画」へと変える唯一の方法なのです。

誰が、あなたのおむつを替えるのか?

これは、お金だけの問題ではありません。

あなたの尊厳の問題です。

10年間のグレーゾーン。もし、あなたが何の準備もしていなければ、誰があなたのお金の管理をし、誰があなたの体を拭き、誰があなたのおむつを替えるのでしょうか。

その役目を、あなたは愛する子供たちに、何の選択肢も与えずに背負わせたいですか?「ピンピンコロリ」を夢見ることは、結果的に、最も愛する家族に最も重い荷物を託すことになりかねないのです。

まとめと「今日の小さな一歩」

「ピンピンコロリ」は、最高の理想です。しかし、理想はあくまで理想。私たちは、平均10年間の「要介護期間」という現実の上で生きていかなければなりません。

この現実から目をそらさず、備えること。それこそが、あなた自身と、あなたの愛する家族を守る、唯一の方法なのです。

今日の小さな一歩:「もし、体の自由が利かなくなっても、これだけは最期まで続けたい」と思うことを、一つだけ考えてみる。

それは「音楽を聴くこと」かもしれませんし、「庭の盆栽を眺めること」かもしれません。その小さな希望が、あなたの未来設計図を描く、最初の、そして最も大切なとっかかりになります。

そして、その設計図を完成させるための具体的な方法を知りたくなったら、ぜひ「私と家族の100年ライフ見える化ノート 体験ワークショップ」の扉を叩いてみてください。

「私と家族の100年ライフ見える化ノート 体験ワークショップ」のお申込みはこちらから

1.9月20日(土)14:00~

2.9月28日(日)20:00~