ミドルシニア世代キャリアコンサルタントが強みを言語化し発信につなげる具体的ステップ

50代・60代でキャリアコンサルタント資格を取得したものの、「自分の強みをどう表現したらいいのか」「情報発信なんて今さら遅いのでは」と悩んでいませんか?ミドルシニア世代のあなただからこそ持つ豊富な経験は、実は多くの人の助けになる宝庫です。

本記事では、自分の強みや経験を棚卸しして言語化し、それを情報発信や相談につなげる具体的なステップを紹介します。心理的ハードルの乗り越え方や実際の発信事例、信頼を獲得するためのテーマ選びの工夫まで、体系的に解説します。

ステップ1: 強み・経験の棚卸し – 「じぶんコンテンツ発見ワークシート」を活用

まずは自分のこれまでの経験を棚卸しして、「どんな強みがあるのか」「どんな価値を提供できるのか」を洗い出しましょう。『人生後半の働き方戦略』読者特典の「じぶんコンテンツ発見ワークシート」は、職務経験と人生経験の両面から棚卸しするのに役立ちます。例えば以下のような問いに答えてみてください:

-

職務経験の棚卸し:今までどんな仕事をしてきて、どんな課題に取り組み、何を達成してきましたか?(※年表形式で会社・担当業務・課題・解決策・成果を書く)

-

人生経験の棚卸し:仕事以外も含め、人生で時間やお金をかけて取り組んだことは何ですか?特に努力したこと、人からよく褒められること、友人や同僚によく頼まれること、つい没頭してしまうこと…思い当たることを書き出してみましょう。

-

その他の強みのヒント:ちょっと自慢できる特技や珍しい経験、人より詳しいことなどもリストアップしてみます。

このように職業人生とプライベート両面の経験を棚卸しすることで、自分でも忘れていた強みや独自の経験に気づくはずです。ミドルシニアならではの「人生の厚み」からにじみ出るエピソードこそが、あなただけのコンテンツの原石です。

例えば「50代での突然の異動・降格」「親の介護と仕事の両立」「定年後の不安や孤独感」など、若手のコンサルタントには実感しにくいテーマも、あなた自身の体験として語れるでしょう。まずは遠慮せず、自分の経験を余すところなく書き出してみてください。

ステップ2: 経験を整理して支援テーマを見極める

棚卸しで洗い出した経験リストから、どんなテーマで誰を支援できるかを整理していきます。ワークシートの「経験タグ付けワーク」を使って、各エピソードにキーワードやタグを付けてみましょう。例えば「マネジメント経験」「介護との両立」「50代の転職」など、自分の経験に紐づくテーマを分類します。複数のエピソードに共通するキーワードがあれば、それがあなたの軸となるコンテンツ候補です。

次に、「この経験を活かせばどんな人の役に立てるか?」を考えてみます。ここで役立つのが「複業計画書フォーマット」です。このフォーマットに沿って、自分の強みを誰にどう届けるかを文章化してみましょう。

-

コンテンツ(専門性): 棚卸しで見つけた強みや得意分野の中で、「特に専門性を活かしたいテーマ」は何か定めます。例:「ミドル世代のキャリアチェンジ支援」「介護と仕事の両立サポート」など。

-

ターゲット: そのコンテンツが役立つ具体的な相手は誰かを描きます。例えば「50代で早期退職を検討している人」や「親の介護と仕事の両立に悩む40–50代」など、年齢層・境遇・職種などをできるだけ具体的に。

-

ターゲットの課題: ターゲットが抱える悩みを、一文の形で表現してみます。フォーマット例:「本当は◯◯したい(理想)けれど、△△のせいでできていない(現状の障壁)」。例えば「本当は定年まで働き続けたいけれど、上司からの突然の退職勧奨で自信を失っている」など。相手の葛藤を言語化することで、支援テーマが明確になります。

-

解決策: その課題に対して、あなたならどのように解決策を提供できるかを書き出します。キャリア相談なのか、セミナーなのか、メンタリングなのか、具体的な支援方法を考えましょう。

-

競合優位性(自分が選ばれる理由): 同じ課題に取り組む人は他にもいる中で、なぜ自分が選ばれるべきかを言語化します。ここまでのステップを振り返り、「同じ50代で転職を乗り越えた経験があるからこそ共感できる」など、あなた固有の強みやエピソードを理由として整理します。

-

メニュー(提供サービス): 実際に提供できるサービス内容を具体化します。たとえば「ミドルシニア向けキャリア相談(対面/オンライン1時間)」「キャリアと介護の両立セミナー(月1回開催)」など、強みとターゲットに即したサービスメニューを考案します。

-

チャネル(発信・接触手段): どのような手段でターゲットと出会い、情報を届けるかを検討します。SNS(X〈旧Twitter〉、Facebook、LinkedIn)、ブログ(note)、メールマガジン、セミナー、コミュニティイベントなど、ターゲットがいそうな場を選びます。ミドルシニア層が相手ならFacebookや地域コミュニティ、若手向けならTwitterやYouTubeなど、層に合ったチャネル戦略が重要です。

-

アクション(日々の取り組み): 上記チャネルで発信を続けるために、日々または週ごとに行うことを決めます。例えば「週に2回note記事を投稿」「毎朝Xで業界ニュースにコメント」「月1回無料オンライン相談会を開催」といった具体的なアクションプランです。

このように自分の「コンテンツ」と「ターゲット」とのマッチングを明確にし、発信内容と手段を整理することで、「何を発信すべきか」「誰に届けるのか」がクリアになります。

特にターゲットと差別化ポイントを明確にしておくことが重要です。実際、あるキャリアカウンセラーの例でも「ターゲットが定まっておらず内容がぼんやりしていた」「他と違うポイントをアピールすべきだった」と振り返っています。

発信前に戦略を整理することで、ぶれないメッセージ軸を作りましょう。

ステップ3: 発信開始 – 小さく始めて継続する

準備が整ったら、いよいよ情報発信を始めましょう。最初は小さく始めて継続することが大切です。一度に完璧な記事や投稿を作り込む必要はありません。むしろ、短くても役立つティップスや自身の体験談をコツコツ発信していく方が、読者の信頼を積み重ねることにつながります。

例えばブログやSNSで、自分のキャリア観や支援したいテーマについて発信してみると、それを読んだ人から「話を聞いてもらえませんか?」と相談メッセージが届くこともあります。

実際に、あるキャリアコンサルタントはAmebaブログで毎日記事を書き、自身の人材業界での経験談やキャリアの悩み、日々の気づきを発信し続けたところ、セミナーやカウンセリングの申込に繋げることができました。

最初は反響が少なくても継続するうちに閲覧数が増え、徐々に読者が増えていったそうです。

情報発信は始めてすぐ大きな成果が出るとは限りません。しかし、継続することであなたの専門性への認知が着実に高まっていきます。

例えばTwitterのフォロワー数や投稿への「いいね」、noteの記事のスキ数が増えていけば、それは少しずつあなたの発信が共感や支持を得ている証拠です。この段階で直接の相談依頼がなくても落胆する必要はありません。認知や信頼の蓄積が、やがて最初の相談者との出会いにつながります。

発信への心理的ハードルを乗り越えるには

とはいえ、「自分なんかが発信していいのだろうか」「大した実績もないのに恥ずかしい」と感じる方も多いでしょう。ミドルシニア世代の中には特に、自己アピールへの抵抗感やSNSへの馴染みのなさから発信をためらうケースもあります。しかし、発信しなければあなたの強みは埋もれたままです。せっかくの豊富な経験も、知られなければ存在しないのと同じになってしまいます。

発信への一歩を踏み出すために、次のポイントを押さえましょう:

-

「誰かの役に立つかも」と考える: 発信は自己 PR ではなく、過去の自分と同じように悩んでいる誰かへのエールだと捉えてみてください。あなたの体験から得た知恵や教訓は、同じ悩みを持つ人にとって貴重な情報です。「あなたにしか寄り添えない人が必ずいる」という言葉を思い出しましょう。発信は、そうした人に届くための手段です。

-

小さな発信から始める: いきなり専門的な長文コラムを書く必要はありません。最初は短い投稿や一言の気づきでもOKです。例えば「○○の経験談を聞かせてください」と相手に話を促す呼びかけから始めるのも一手です。

発信に抵抗がある場合は、自分の意見を主張するより「相手の話を聞かせて」と質問する形にすると取り組みやすく、交流のきっかけになります。 -

発信仲間を作る: 一人で始めるのが不安なら、同期のキャリコン仲間や同年代のコミュニティと繋がってお互いの発信を応援し合いましょう。コメントし合ったり情報交換することで、孤独感も薄れモチベーションが続きます。

-

完璧を求めない: 誤字脱字がないか、人にどう思われるかと完璧を求めると発信は続きません。“まだまだ病”にならないよう、「多少荒削りでも出してみて、反応を見て改善する」くらいの気楽さで始めましょう。

小さな実践の積み重ねがスキルと自信を育ててくれます。

共感・信頼を生む発信テーマと表現の工夫

では、実際にどのような発信をすれば共感を得て相談につなげられるのでしょうか。ここでは発信内容や表現のポイントをまとめます。

-

ターゲットの心に刺さるテーマ選び: ステップ2で明確にしたターゲットの悩みにフォーカスしましょう。例えば「50代の転職」「介護離職の乗り越え方」など、読んだ相手が「まさに今の自分のことだ」と感じるテーマを扱うと共感が得られやすくなります。逆にテーマが漠然としていると埋もれてしまいます。対象を絞り、具体的な課題に即した内容にすることが大切です。

-

独自の強み・視点を打ち出す: 他のキャリアコンサルタントと同じような一般論だけでは差別化できませんlibru-blog.com。あなた自身の体験談や失敗から学んだ教訓、乗り越えたプロセスなど、オリジナルなストーリーを交えて語りましょう。「自分も同じ体験をした」「この人はリアルを知っている」と感じてもらえれば信頼につながります。肩書きや資格だけでなく、ストーリーで専門性を伝える工夫がポイントです。

-

具体的な実績や数字を示す: もし可能なら、あなたの支援でクライアントが得た変化や、自身の過去の実績を具体的な数字で示すと説得力が増します(例:「部下20人を育成したマネジメント経験」「55歳からの転職成功率◎%」など)。数字や具体例は読む側にイメージを持たせ、あなたの実力を可視化します。ただし守秘義務や個人情報には配慮しつつ、公にできる範囲で構いません。

-

一貫性と継続性を保つ: 発信内容のジャンルやトーンはできるだけ一貫させましょう。専門テーマに関係ない投稿ばかりしていると、「この人は何が専門だろう?」と認知されづらくなります。あるキャリコンの事例では、Twitterでは就職・転職支援に特化した情報のみを発信し、雑多なつぶやきを一切しないことで「就職支援と言えばこの人」という認識をフォロワーに浸透させました。

-

このように専門性のブランディングにつながる発信の一貫性は重要です。また更新が途絶えてしまうと信頼も薄れるため、無理のないペースで継続しましょう。

-

双方向のコミュニケーション: 発信は投稿して終わりではありません。コメント欄や引用リポストで読者の反応に丁寧に応えたり、時には質問を投げかけてみましょう。読者との対話を重ねることで「この人は信用できる」と感じてもらいやすくなります。

-

SNSであれば簡単なお礼返信や「いいね!」など、小さな交流を積み重ねることでファンを育てることができます。

以上のような工夫を重ねていけば、発信を通じて少しずつ**「この人になら相談してみたい」と思ってもらえる関係性が築かれていきます。

実際、ミドルシニア世代のあるキャリコンが介護と仕事の両立について自身の経験をnoteに綴ったところ、「同じ境遇なので話を聞いてみたい」といった共感の声が寄せられ、初回相談につながったケースもあります。

あなたの発信した言葉が誰かの背中を押し、「ぜひ一度相談したい」という最初のクライアントをもたらしてくれる日がきっと来るでしょう。

おわりに:あなたの経験を必要としている人がいる

ミドルシニア世代のキャリアコンサルタントだからこそ提供できる価値は確かに存在します。これまでの職業人生で培った知見や、人生日々の中で得た洞察は、若い世代のコンサルタントにはないリアリティと深みがあります。

それを言語化して発信することは、決して自己満足ではなく「誰かの希望になる言葉」を届けることにほかなりません。

最初の一歩を踏み出すのに不安はつきものですが、小さな発信の積み重ねがやがて大きな信頼の輪を広げてくれます。ぜひ今日から、自分の強みをひとつ言葉にして発信してみてください。その積み重ねが、キャリアコンサルタントとしての新たな扉を開くはずです。

そしてもし「とはいえ自分一人ではなかなか踏み出せない…」と感じる方は、発信練習や言語化の実践ができる場に参加してみるのもおすすめです。

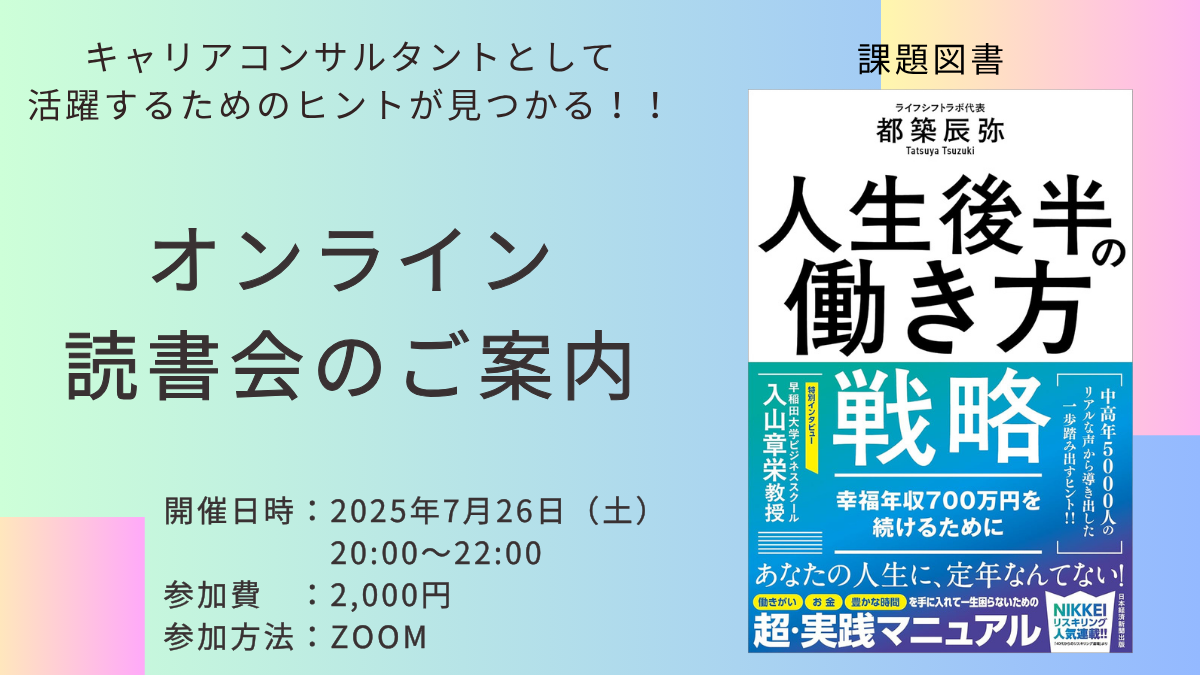

ミドルシニア世代キャリコン応援読書会は、同世代のキャリアコンサルタント同士で集まり、互いのキャリア経験を棚卸しして強みや支援テーマを発見しあえる少人数の対話の場です。

本記事で紹介したようなワークに一緒に取り組み、仲間とつながりながら動き出すきっかけを得ることができます。

もし興味があればぜひ一度覗いてみませんか?イベントの詳細は以下よりご覧いただけます。

➡️ ミドルシニア世代キャリコン応援読書会(オンライン開催)

– 自分の経験を誰かのために役立てたいあなたへ

イベント詳細・お申込みはこちら

投稿されたコメントはありません